29. März 2025

Touristische Wanderkarten, geologische Zeichnungen und Luftbilder vergangener Orte: In den Schubladen der Kartensammlung des Geographischen Instituts der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) sind Studierende des Masterstudiengangs Medienkulturwissenschaft auf einen papiernen Datenschatz gestoßen. Im Projektseminar "Karten ausstellen, Räume versammeln" haben sie nicht nur Landkarten früherer Jahrzehnte von Mainz und Umgebung ans Licht gebracht, sondern auch deren Geschichten, Autoren und Gebrauchsweisen.

"Wir wollten zeigen, dass Landkarten nicht nur gezeichnete Räume sind, sondern Medien, die Vergangenheit und Gegenwart miteinander verknüpfen", erklärt Dr. Tom Ullrich vom Institut für Film-, Theater-, Medien- und Kulturwissenschaft der JGU, der das Projektseminar gemeinsam mit seiner Kollegin Mona Wischhoff geleitet hat. Ein solches groß angelegtes Lehrprojekt bietet der Masterstudiengang Medienkulturwissenschaft in jedem Sommersemester an. "Unser Ansatz ist es, mit den Studierenden nicht nur zu forschen, sondern auch an der Veröffentlichung ihrer Forschung zu arbeiten", so Mona Wischhoff. In der Vergangenheit geschah dies etwa in Form eines wissenschaftlichen Blogs oder einer Studierendenkonferenz. "Bei diesem medienhistorischen Thema bot sich nun eine Ausstellung hervorragend an."

Gemeinsam mit elf Studierenden erforschten Wischhoff und Ullrich historische Karten aus medienkulturwissenschaftlicher Perspektive: Wie wurden sie einst genutzt? Wie interpretiert? Welchen Einfluss hatten sie? "Denn oft dienten diese papiernen Medien nicht nur der Orientierung, sondern machten auch soziale, kulturelle und politische Ordnungen sichtbar und prägten diese", so Mona Wischhoff. "Ein Stadtplan aus den 1970er-Jahren etwa war später Grundlage für die Standortplanung eines Gymnasiums, das heute noch steht."

Provisorische Brücken und römische Stätten

Karten seien nicht nur Abbildungen der Realität gewesen, sondern hätten diese auch mitgestaltet, erklärt Tom Ullrich. "Als Werkzeuge der Planung, der Macht und der Erinnerung halfen sie, Infrastrukturen zu errichten, Territorien zu definieren und Identitäten zu konstruieren." So wurde im Projektseminar eine geologische Karte des Deutschen Reichs als Zeitdokument des 19. Jahrhunderts analysiert, während beim Thema "Datenvisualisierung zur Gliederung regionaler Daseinsvorsorge" eine Karte zu Einzugsbereichen von Supermärkten in den 1970er-Jahren beleuchtet wurde.

Masterstudentin Julia Endres arbeitete derweil am Stadtplan "Mainz zur Römerzeit" aus dem Jahr 1989. "Damals hatte die Entdeckung der antiken Rheinflotte eine ganze Welle neuer archäologischer Projekte und Veröffentlichungen ausgelöst – und die Stadt dazu veranlasst, ihr römisches Erbe stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken", erklärt die Studentin. "Als Teil einer erinnerungskulturellen Kampagne entstand – in Zusammenarbeit mit der Allgemeinen Zeitung Mainz und dem Römisch-Germanischen Zentralmuseum – dieser thematische Stadtplan." Unter anderem zeigte "Mainz zur Römerzeit" antike Stätten, die im Stadtbild nicht auf den ersten Blick erkennbar waren, und verband so die Vergangenheit mit dem modernen Mainz. "Die Karte war also nicht nur Wegweiser, sondern Teil einer größeren kulturellen Erzählung", so Endres.

Bei der intensiven Auseinandersetzung mit dem Stadtplan habe sie gelernt, "wie schnell Karten zu historischen Objekten werden". Zeitzeuginnen und Zeitzeugen erinnerten sich in Gesprächen noch an verzeichnete Brücken und Straßen, die aus dem Stadtbild längst verschwunden sind. "Und diese Verknüpfung zwischen persönlichen Erinnerungen und der materiellen Karte hat mich sehr beeindruckt."

Verbindung zu Reiseführern und Straßenschildern

Eine Kommilitonin widmete sich historischen Praktiken und Instrumenten des Kartografierens, wie Luftbildern, Stereoskopen und Metakarten; eine andere entdeckte auf einem Stadtplan aus den 1950er-Jahren die behelfsmäßige Alexander-M.-Patch-Brücke über den Rhein, die nach dem Krieg nur für wenige Jahre existierte. Dabei fand sie einen Zeitzeugen, der sich noch daran erinnerte, wie er als kleiner Junge etwas ängstlich über die Holzbohlen der Brücke gelaufen war.

Studentin Tamara Vitzthum beschäftigte sich indes mit einer Wander- und Radwegkarte aus Rheinhessen von 1992. "Diese war die erste ihrer Art und bot neben einer detaillierten Darstellung von Radwegen auch touristische Informationen", so Vitzthum. Ihre Forschung zeigte auch die starke Verbindung von Karten mit anderen analogen Medien wie Reiseführern, Werbematerialien, Straßenschildern oder Hinweistafeln. "Sie sind Teil einer medialen Landschaft, die Orientierung schafft und gezielt Tourismus fördert", so die Studentin.

Besonders interessierte Vitzthum die Rolle des Kartenautors Professor Heinz Egon Rösch, der einst am Fachbereich Sport der JGU gewirkt hatte. "Rösch entwickelte nicht nur die Karte, sondern arbeitete auch mit der Landesregierung Rheinland-Pfalz an der Verbesserung des Radwegenetzes und initiierte später ein Fahrradmuseum." Vitzthum konnte zudem mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sprechen, die sich noch gut an die Anfänge des Mainzer Radwegenetzes erinnerten.

Kooperationen und kurze Wege

Heutzutage, reflektiert die Studentin, seien papierne Wander- oder Radwegkarten "oft nur noch Erinnerungsstücke, die in Haushalten über Jahre aufbewahrt, aber kaum mehr genutzt werden". Auch sie selbst bediene sich vor allem digitaler Karten. "Damit muss man zum Beispiel nicht erst suchen, wo man sich gerade befindet – die Ortung übernimmt das GPS." Nach der Arbeit mit den Papierkarten im Projektseminar wisse sie aber auch diese analogen Medien nun stärker zu würdigen.

Ein Vorteil für die Seminarteilnehmerinnen war die Nähe der verschiedenen Einrichtungen auf dem Gutenberg-Campus. "Da die Kartensammlung des Geographischen Instituts nur wenige Schritte vom Seminarraum entfernt liegt, konnten die Studierenden regelmäßig und intensiv mit dem Material arbeiten", erklärt Mona Wischhoff. "Manchmal haben wir uns im Archiv getroffen, manchmal im Seminarraum."

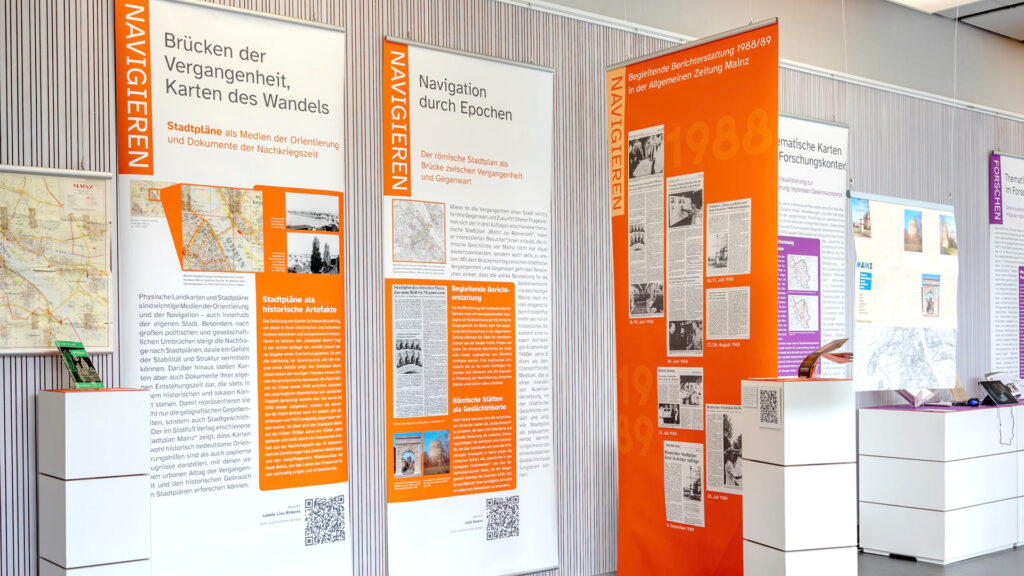

Der zeitliche Aufwand für die Seminarplanung und -durchführung sei hingegen immens gewesen: Über ein Jahr im Voraus hatten die Dozierenden mit der Planung begonnen, um Kooperationen zu organisieren und einen reibungslosen Ablauf zu sichern. Auch die Studierenden hatten neben der wissenschaftlichen Arbeit viele weitere und ganz praktische Aufgaben: Als das Projekt im Herbst 2024 in die Ausstellung "unboxing maps. Karten | Medien | Praktiken" in der Schule des Sehens mündete, lernten sie diese zu organisieren und zu gestalten, Texte zu Exponaten zu verfassen und Szenografien zu entwickeln. Bei der Ausstellung selbst schließlich übernahmen die Studierenden in wechselnden Schichten die Aufsicht.

Videoclips von Zeitzeugen

Ihr intensiver Einsatz habe sich gelohnt, so Tom Ullrich. "Denn diese Verbindung von Forschung und Praxis hat unseren Studierenden neue Wege deutlich gemacht, um wissenschaftliche Ergebnisse einem breiten Publikum zugänglich zu machen." Zudem haben sich die Studierenden etwa in der Provenienzforschung geübt, also der wissenschaftlichen Untersuchung der Herkunft und Geschichte von Objekten, und sie haben Kontakte zu internen und externen Fachleuten und Einrichtungen geknüpft – wie dem Geographischen Institut der JGU und der Universitätsbibliothek, aber auch Ämtern, Verlagshäusern und einer externen Designerin, die mit ihnen das Ausstellungsdesign gestaltete.

Die historischen Karten, Zeichnungen und Luftbilder sind mittlerweile in die Archivschränke und Hängesysteme des Geographischen Instituts zurückgekehrt. Eine digitale Präsentation, in Kooperation mit der Universitätsbibliothek erarbeitet, macht die Karten und ihre Geschichten aber langfristig sichtbar. Zudem bietet sie zusätzliche Quellen, erlaubt das Hineinzoomen in Stadtpläne und zeigt Video- und Audioclips von Zeitzeugengesprächen.

"Papierne Karten dokumentieren eine vergangene Ära des Kartenmachens", erklärt Tom Ullrich, der privat manchmal auf gedruckte Karten zurückgreift. "Sie helfen mir, meine Umgebung gedanklich besser zu erfassen", so der Forscher. "Außerdem hält es mental fit, auf Papier selbst seinen Weg zu planen, statt sich gänzlich auf digitale Maps zu verlassen." Auch Mona Wischhoff resümiert: "Jede Papierkarte trägt Spuren ihrer Nutzung – von banalen Notizen und Markierungen über Faltungen bis zu handschriftlichen Hinweisen auf größere Zusammenhänge. Diese materielle Kultur sollte, in einer zunehmend digitalen Welt, unbedingt bewahrt werden."

Text: Anja Burkel